太陽從芭蕉樹後注入草地

在枯枝上閃著光。這些不會是虛假的,在有限的溫暖裡

堅持一團龐大的寒氣......

--楊牧〈有人問我公理與正義的問題〉

--

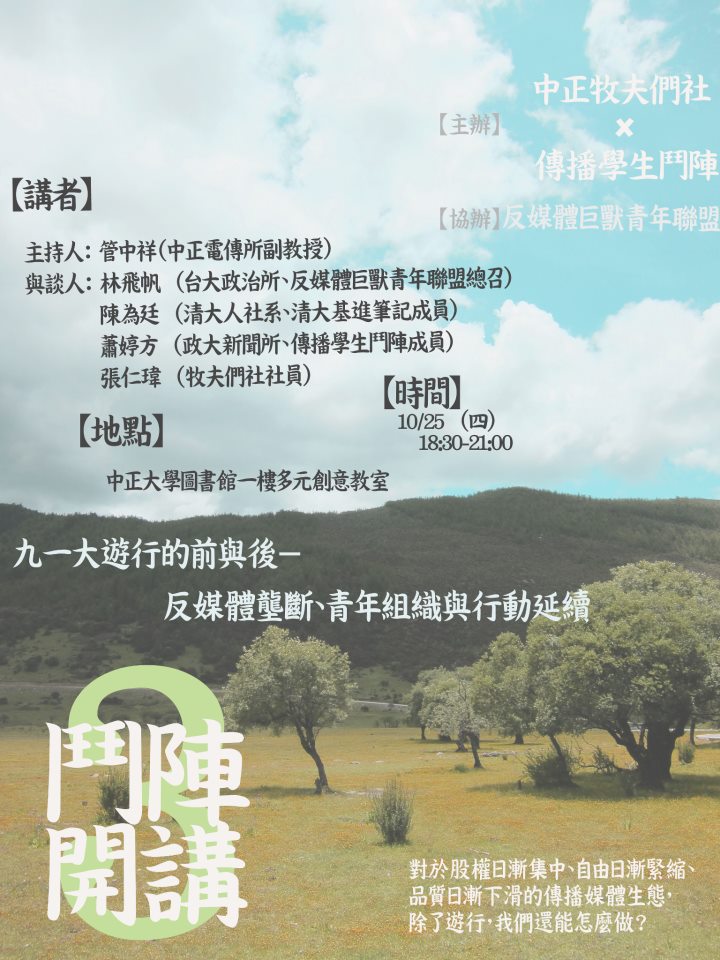

前晚下嘉義,第一次參與傳學鬥辦的系列座談。人來了蠻多的。

第一次見到管中祥老師,他的PPT全都是圖,講解明快清晰,非常厲害。下次也應該來試試看這種作法。婷方談她同時在媒體實習、又現身抗爭的掙扎。管中祥說,這是傳學鬥特殊的地方,「只有這個學運社團,是在對自己的未來作直接的挑戰。」的確是。傳播圈子那麼小,你的老師、你的實習地點跟你未來投入的工作都息息相關,藏不住的。雖然,如張仁偉講的妙語,「參與是賭,不參與改變,也是拿未來打賭」,但傳播學生的參與,還是特別需要勇氣。

我只準備了一個經驗談的講稿。覺得講得不好。我覺得一個好的與談人,必須做到一個基本任務,就是:「點出問題」。講一堆經驗不如提出論題。藉由論題引出後半段Q&A的討論,這才可能會是一場好座談。昨晚的座談有點太發散冗長,看到有參與者說座談不OK,真是有點難過。

在這點上,婷方就做得很好。他以自身經驗提出的問題,成為之後的討論主軸:「我們把議題『簡單化』來行銷,是正確的嗎?這樣會不會讓群眾上街,但是無法清楚訴求、或無法深入論題?」

發問時間,也就開始了「未理解事件的全貌就上街頭,是不是有問題的?」的討論。這是考古題。恰好我在下嘉義前一天受交大傳科的訪談,被問到這題,就先在臉書上記下了我的回答:

--

「時常被問起這樣的問題:「也許發起學生運動的團體本身很清楚運動

我的回答是,我們當然希望每個參與者、每個運動都盡可能地經過思

因為對每個人而言,「事情的全貌」都不相同。我們各自認知事情的

假如有人想得不夠多就參與運動、或發起運動又如何?只要他們願意

所以我們該批判的不是「想得少」。只有當一個運動(或運動者)「

才應該反對。

反過來,假如我們定死了「事情的全貌」,每個人都覺得自己必須「

「事情的全貌」本身並不存在。當我們定死了「事情的全貌」,那反

反過來,假如我們定死了「事情的全貌」,每個人都覺得自己必須「

「事情的全貌」本身並不存在。當我們定死了「事情的全貌」,那反

--

這個動態獲得三百多個讚,六十幾個轉貼。顯然也是大家自我困擾很久的問題。

但婷方點出的是問題的另一個面向,那是我沒處理到的。也就是運動組織的策略問題:也許我們對群眾的態度可以盡量寬鬆,但運動組織的自我要求要到什麼程度呢?

當我們在動用各種文宣動員的時候,是不是也無助參與者想清楚問題?「議題簡單化」的底線在哪裡?

對這個問題,我的想法是,我們永遠必須深思如何提供更全面的訴求、結合更好的宣傳型式。但那也只是我們對自己的自我要求,無涉他人評價我們「正當性」的標準。

我覺得只要把持住一個基本的原則,那就是:保持開放性、保持訴求演進的可能。那就好了。這就比我們的敵人要強得多。

畢竟,敵人的做法是:把議題簡單化,並且鼓勵閱聽人「不思考」;而我們的做法則是:議題簡單化,但促進「思考」。

只要思考、對話的空間仍在,我們就贏了。也就讓現況可以往前推進一點。事實上,從旺中的例子,不就可以清楚看到這樣的軌跡嗎?也許一開始參與者大多是搞不懂狀況的、議題是被過度簡單化的,但他依然從一個「救援運動」、變成反旺中、再到反壟斷、最後我們開始在座談會上討論「反壟斷」提法的商榷,將論述進一步拉到「公共化」的軸線。

事情的確是有在進展的。

--

座談結束後,持續跟林飛帆討論組織問題。

久違的陳尚志也在圖書館外加入討論。他認為我們的確需要一個學生組織當發動機,對於中心化的疑慮,他認為可以用民主方式解決,「民主本來就是用以解決這樣的問題。」;對於勞團動員,他也認為「世代正義」的提法可行,也許工會脈絡的立場會認為這樣的動員口號有問題,但反正「世代正義」的動員群眾是學生,與工會脈絡也不會重疊。

他認為年底之前政府都已經設定好議程,我們很難主動出擊。應該把這幾個月作籌備期,準備年初來打一波。

對於組織形式問題,我一直覺得現在這種鬆散的連結不錯,可以有效的動員,也沒有中心化問題,吳叡人也支持這種新的動員形式,認為沒必要重回中心組織;但林飛帆一再提到「無架構的暴政」,這個問題從野草莓延續到反旺中。也許我們不覺得有問題,是因為某種程度上,我們就是「暴政本身」。

在回來的火車上看「無架構的暴政」的相關討論。發現樂生那時候就討論過這樣的問題。這兩天要來好好看一遍。

--

一行人在中正對面的小吃攤裡面吃東西。很熱鬧。跟暑假來的時候看到的完全不同。但小店蠻壅擠的,一旁都是荒煙蔓草。

吃完大夥去一個神祕的小房間喝酒聽歌。最後跑到圖書館前的草地上去「滑草」(蕭婷方的提議。我們還以為這是中正學生的某種傳統。結果只是他的癡心妄想,那個草根本不可能滑.....)。十幾個人遂在草坡上聊天唱歌(事實上是聽我唱歌....)。

中正牧夫門的長髮男社長感覺很有意思。一群社員很有活力。加上哲學所的怪咖們,感覺這裡會長出蠻有趣的組織。

--

蕭婷方最後帶我和林飛帆走回牧師家。

在榻榻米上談了許多無奈的事,感覺事情如此艱難。把蕭婷方送回家後,我和林飛帆討論起論綱跟組織的種種。

結論是,我們基本上有共識:需要一個左獨的組織、與行動綱領。但問題是,這件事是要怎麼做成?

我一直抱著質疑的態度。對於這些日子來的人情種種,他感覺也很疲憊。組織真的是最難、最難的一件事情。

要睡之前,他說,「唉。不過也不用太考慮我。下學期我也許就要來寫論文了。寫完就打算出國。接下來就看你們了。」聽起來很喪氣。「總不能大家都念四年,耗那麼久的時間。」

那個時候,我確實感到一些難過起來。

我不大記得第一次見到林飛帆是什麼時候了。約莫是大二左右在東海的那次交流活動吧?恍惚之間,也已經兩年多。

許多野草莓時代的人現在都在美國、法國了。接下來,也許會有更多人離去,而我會留下來。我也已經大四。總覺得,還沒有準備好面對接下來的事。

就那樣睡著。隔天起來,搭計程車趕車。在車上讀劉曉波的傳。討論10/27要討論什麼東西、怎麼跟蘋果工會保持關係、又要在東海的交流會上討論些什麼問題?

想起上頭那首詩。

組織是艱難的,人與人之間的關係是艱難的。有許多東西橫亙彼此。但你至少知道,

這不會是

虛假的

在這有限的溫暖裡。

這樣想著,也就更令人有動力支撐下去一點。

沒有留言:

張貼留言